※数理計量ファイナンス講座所属の教員が数理教室メンバーです。

※数理計量ファイナンス講座所属の教員が数理教室メンバーです。

数理科学とは、現象を表現する数理モデルの開発とその解析を通して現実に接近しようとする学問です。その目的のためには、高度な数学と、コンピュータ・シミュレーション、コンピュータ・グラフィックス、各種アルゴリ ズムの研究などコンピュータの応用が不可欠です。具体的には、微分方程式、応用解析、統計解析、データ科学、統計的推測決定、確率モデル、確率・数理ファイナンスの諸分野に重点をおいて研究と教育を行っています。

1964年:初代学部長正田建次郎先生の構想から、応用数学、統計学、応用力学に関する3研究室から成る数理教室が発足。

学部内の数学に関する教育と大学院数理系専攻の教育に携わる。

1965年:計画数学研究室が新たに設置され数理教室は4研究室体制に拡大。

1994年:大阪大学教養部の廃止に伴い、教養部の統計学科目担当の教授2名が数理教室に加わり、数理教室は6研究室体制に拡大。

1996年:大学院重点化の際、情報数理系専攻の中にコミュニケーション数理講座が設置される。同時に学部改組で情報科学科数理科学コースが開設される。数理教室は7教授体制に拡大。

2003年:大学院改組が行われ、数理科学領域に4研究室(微分方程式グループ、応用解析グループ、統計解析グループ、データ科学研究グループ)を設置、社会システム数理領域・数理計量ファイナンス講座に3研究室(統計的推測決定グループ、確率モデル研究グループ、確率・数理ファイナンスグループ)を設置、現在に至る。

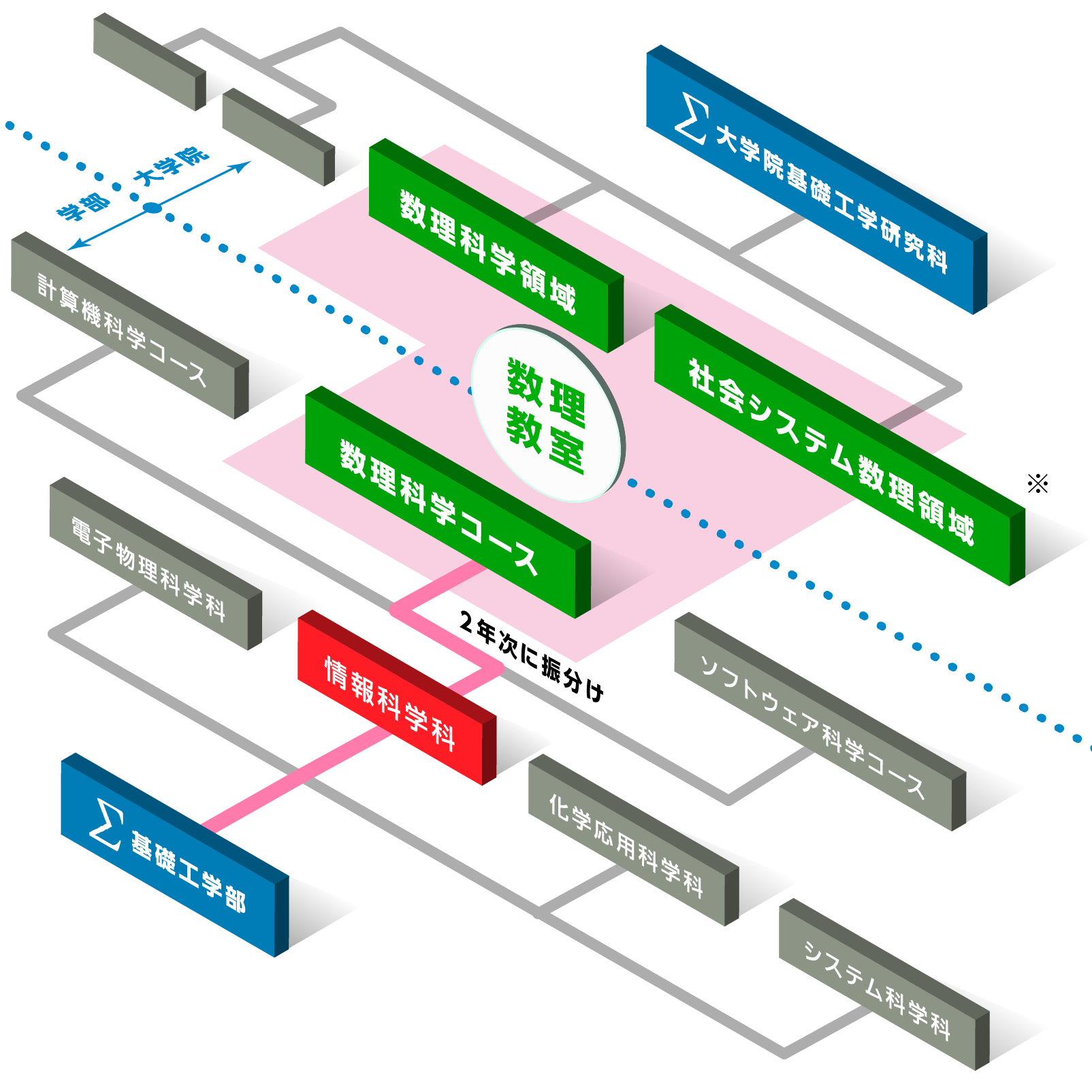

大阪大学基礎工学部および基礎工学研究科の数理教室のサイトにお越しいただき、ありがとうございます。数理教室は、基礎工学部情報科学科数理科学コースに加えて、大学院基礎工学研究科数理科学領域、社会システム数理領域の教員で構成されています。 情報科学科の1年次に情報科学の基礎を学んだ後、2年次からコース分けをして、計算機科学コース、ソフトウェア科学コース、そして数理科学コースに分かれます。コース配属は本人の希望を踏まえて1年次に決定されます。

数理科学コースでは、数学を用いて自然現象・社会現象を解析する力を養うことに重点を置いています。解析学系の科目の他、統計学、確率論、応用数学に関する科目が充実しています。ゼミナールは3年次から始まり、各研究室で複数の教員によって専門教育が実施されています。 卒業後は、大学院進学をはじめ、IT関連企業、製薬、金融、保険、製造業など多種多様な企業に就職しています。

近年、実社会では、数理科学技術に基づいた社会課題解決能力を身につけた学生が求められています。本教室では、数理科学の諸分野について、理論的基礎から実社会への実装まで広く取り扱っており、幅広い分野の研究に携わる教員が研究・教育を行っています。今後もこの精神を継承し、研究・教育に貢献する所存です。何卒ご支持を賜りますようお願い申し上げます。